進(jìn)入21世紀(jì),隨著土地資源緊張,低品質(zhì)空間問(wèn)題凸顯,校園建設(shè)亟需從粗獷式轉(zhuǎn)向精細(xì)式,推動(dòng)集約化校園的研究。本項(xiàng)目位于深圳光明,周邊環(huán)境以智能制造、新材料等新一代信息科技園區(qū)為主。

高密度城市項(xiàng)目背景

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市人口的急劇增長(zhǎng),大城市面臨擴(kuò)容與提質(zhì)的挑戰(zhàn)。在人多地少的國(guó)情下,城市土地資源變得尤為珍貴,這迫使建筑師和規(guī)劃師亟需研究提高土地利用效率的策略。

近年來(lái),紐約、東京、荷蘭、新加坡和香港等地的立體化大學(xué)校園建設(shè)逐漸成型,背后反映出多重社會(huì)根源:首先,城市化帶來(lái)了多元化的市民,促使對(duì)城市功能和空間的多樣性需求增加;其次,城市人口密集使得功能和空間集中,立體化校園以集約的建筑形式最大化土地利用,滿足高密度地區(qū)的生活需求;此外,隨著我國(guó)高等教育的快速擴(kuò)張,校園教育環(huán)境也在不斷適應(yīng)多樣化的教育需求,立體化校園的建設(shè)特別適用于土地資源緊缺且擴(kuò)展受限的城市高密度地區(qū)。

立體化開(kāi)放校園模式

立體化大學(xué)校園不僅是對(duì)空間與功能的有效整合,更是對(duì)現(xiàn)代城市化進(jìn)程的積極響應(yīng)。光明高等科技學(xué)院將注重城市性的理念貫穿始終,致力于打造一個(gè)國(guó)際化開(kāi)放式校園,凸顯科技創(chuàng)新的DNA,通過(guò)學(xué)科融合促進(jìn)交流,同時(shí)與周邊社區(qū)共享資源,形成生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的校園環(huán)境。

外部環(huán)境的靈活適應(yīng)性

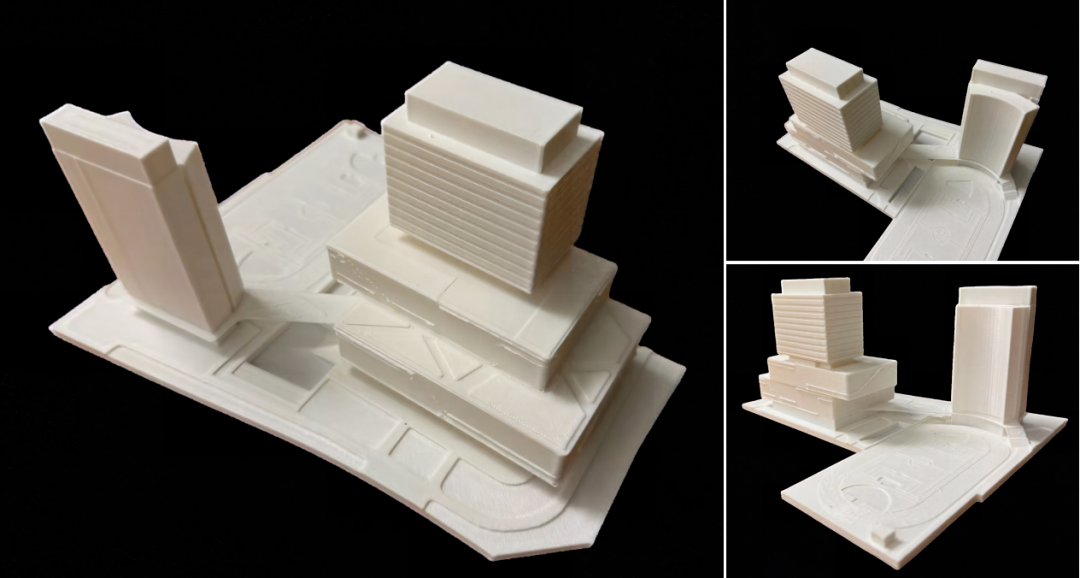

設(shè)計(jì)區(qū)域已建有生物學(xué)科研樓、實(shí)驗(yàn)樓、交流中心及教師公寓,新增場(chǎng)地將建設(shè)以職業(yè)教育為主的教學(xué)區(qū)、以運(yùn)動(dòng)為主的活動(dòng)場(chǎng)所及以休憩為主的學(xué)生宿舍。與傳統(tǒng)的水平并置規(guī)劃不同,本設(shè)計(jì)突破了常規(guī),打造一個(gè)高度靈活的教學(xué)綜合體。高聳的外立面面向城市主界面,向外展示校園形象,內(nèi)部則圍合出大片運(yùn)動(dòng)區(qū)域,隔絕了與城市道路的視線干擾。同時(shí),底層架空的裙樓形成了一個(gè)公共廣場(chǎng),為城市與校園的交融提供了共享空間。

功能空間的高度復(fù)合性

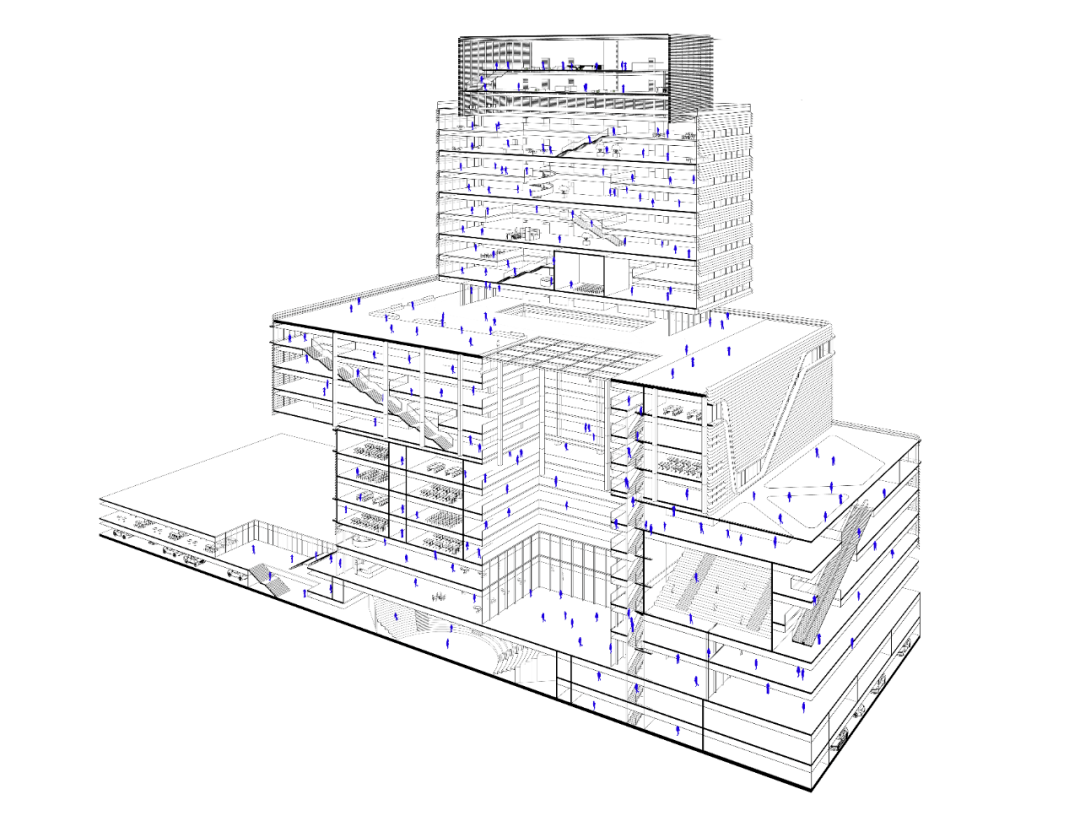

在現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)中,功能空間的高度復(fù)合性是提升使用效率和用戶(hù)體驗(yàn)的重要因素。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在主要塔樓內(nèi)有機(jī)地整合了各類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室、公共教學(xué)空間、交流活動(dòng)區(qū)、地下商業(yè)空間及圖書(shū)活動(dòng)空間,形成了一種有序而流暢的功能串聯(lián)。這種設(shè)計(jì)不僅提升了空間的使用效率,也為不同功能之間的互動(dòng)創(chuàng)造了可能。塔樓的設(shè)計(jì)融入了典型特征,打造出多樣化的學(xué)習(xí)與交流場(chǎng)所。這些空間鼓勵(lì)學(xué)生在同一環(huán)境中進(jìn)行多樣化的合作與互動(dòng),增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的靈活性和創(chuàng)造性。例如,專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室與公共教學(xué)空間的緊密相鄰,方便了理論與實(shí)踐的結(jié)合;而交流活動(dòng)區(qū)則為學(xué)生提供了一個(gè)放松和分享想法的環(huán)境,有助于激發(fā)創(chuàng)新思維。此外,設(shè)計(jì)不僅滿足了傳統(tǒng)教學(xué)與科研的需求,更是將圖書(shū)、實(shí)驗(yàn)、交流、會(huì)議等多種功能有機(jī)融合,形成了一個(gè)“立體校園”的全新理念。這一設(shè)計(jì)理念體現(xiàn)了對(duì)教育環(huán)境的深刻理解,旨在培養(yǎng)學(xué)生的全面素質(zhì)和綜合能力。

空間營(yíng)造的豐富多樣性

空間設(shè)置遵循簡(jiǎn)約有序、開(kāi)放多元的設(shè)計(jì)理念。底層架空消解了城市界面的連續(xù)性與擁堵感,裙樓體塊的“漂浮”設(shè)計(jì)形成遮蓋與陰涼的開(kāi)放空間,便于人們從不同方向進(jìn)入、停留、參觀與休憩。底層的開(kāi)放式景觀設(shè)計(jì)創(chuàng)造出開(kāi)闊、通透、自由的公共空間,引入的中部共享空間系統(tǒng)將不同類(lèi)型的空間貫穿,形成最具活力的社交場(chǎng)所。公共性強(qiáng)的功能如會(huì)堂和零售被放置于低層,圖書(shū)館作為第二公共功能層位于中部,而私密性較強(qiáng)的辦公室和教室則設(shè)置在高層,模糊了傳統(tǒng)樓層的界限,提升了空間活躍性,促進(jìn)了大眾與研究群體的相互聚集與交流。

校園城市的有機(jī)共享性

貫穿街區(qū)的地下街道創(chuàng)造了一條新的步行路線,連接到建筑的負(fù)一層運(yùn)動(dòng)商業(yè)區(qū),形成一條活力共享的校城街道。這條新動(dòng)線不僅有效地聯(lián)系了城市與校園,更為公眾提供了一種全新的學(xué)習(xí)與體驗(yàn)方式,讓人們能夠穿過(guò)大樓,輕松到達(dá)下沉廣場(chǎng),感受自然元素的滲透與交融。在這里,公共空間的設(shè)計(jì)鼓勵(lì)人與人之間的交流與互動(dòng),打破了校園與城市之間的界限,形成了一種開(kāi)放、包容的社區(qū)氛圍,為周邊居民提供了豐富的文化與休閑資源,形成了真正意義上的“共生空間”。

建筑頂層設(shè)置了獨(dú)特的空中學(xué)術(shù)交流中心,從這里可以眺望光明周邊的景色,也凸顯了學(xué)校和城市有機(jī)結(jié)合的理念。頂層將設(shè)備平臺(tái)巧妙地設(shè)置在大廳下方,讓大廳得以開(kāi)設(shè)天窗,室內(nèi)更種植有喬木。

剖面

立面材料設(shè)計(jì)

穿孔金屬水平條有效地遮擋直射陽(yáng)光,減少建筑物內(nèi)部的熱負(fù)荷,降低空調(diào)使用頻率,從而節(jié)約能源并減少碳排放。通過(guò)創(chuàng)造陰影和冷巷空間,金屬水平條有助于降低城市街道的溫度,提高城市舒適度,形成良好的遮陽(yáng)和通風(fēng)效果。并根據(jù)設(shè)計(jì)需求定制不同的穿孔圖案和大小,為建筑外觀增添現(xiàn)代感和藝術(shù)性,同時(shí)也能與周?chē)h(huán)境和諧融合。

獨(dú)特的金屬水平條設(shè)計(jì)可以成為城市的標(biāo)志性元素,提升城市形象,增加城市的識(shí)別度。

從象牙塔到社區(qū)中心的拓展與轉(zhuǎn)型

隨著時(shí)代的變遷與社會(huì)的進(jìn)步,高校的職能正在不斷拓展。立體化大學(xué)校園不僅承載著知識(shí)的傳承與創(chuàng)新,更逐漸成為文化交流與國(guó)際合作的重要平臺(tái)。它象征著高校走出封閉的象牙塔,主動(dòng)融入社會(huì),以文化引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的姿態(tài)承擔(dān)起推動(dòng)社會(huì)發(fā)展的重任。通過(guò)科學(xué)技術(shù)與人文關(guān)懷的結(jié)合,立體化校園將成為培養(yǎng)未來(lái)人才、推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的重要基地,承載著希望與夢(mèng)想,開(kāi)創(chuàng)更加美好的未來(lái)。

項(xiàng)目信息:

項(xiàng)目名稱(chēng):深圳光明高等科技學(xué)院(擬籌)

項(xiàng)目地點(diǎn):深圳

項(xiàng)目面積:135000平方米

建筑設(shè)計(jì):ATDESIGNOFFICE安托士建筑設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司

設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì):呂建軍 徐琪 范鐵 Slavo Siska 李曉雪 馮睿明 黃璐瑩 李路 王春暉 韋歆妍

發(fā)文編輯/網(wǎng)站審核|楊思洋

版權(quán)?建道筑格ArchiDogs,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系media@archidogs.com

若有涉及任何版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>